談應用行為分析(ABA)及正向行為支持(PBS)理論的使用

陳媽媽最近為了兩個小孩的行為問題很頭痛,4歲的哥哥食慾都很差,吃飯都坐不住,常吃一吃就離座,也吃不多;1歲的妹妹還不太會講話,有時會突然無故哭鬧,要人去抱她,每次都必須中斷家務去安撫她。面對有行為問題的小孩,到底該怎麼因應才好呢?

應用行為分析(Applied Behavior Analysis)源自行為治療學派,是心理及特教領域常用來處理小孩行為問題的理論之一,正向行為支持(Positive Behavior Support)是它的演化版,更強調正向行為的重要性。ABA和PBS都講究系統性的行為觀察與紀錄,找出問題行為的功能/目的(是什麼原因增強或延續了問題行為?),再依照其功能/目的破解及處理,也就是下面這個A→B→C流程:

.jpg)

以下就依不同的策略分別說明:

- 前事控制策略:「前事」指的是會影響到問題行為發生的遙遠事件或立即事件,譬如此例中的哥哥可能前一餐吃很飽,現在不太餓(遙遠前事),可能吃飯時間剛好有他喜歡的卡通,他很想離座去看(近期前事);妹妹可能曾經有找不到媽媽的慌張害怕經驗(遙遠前事),可能她的玩具剛好壞掉了,讓她很不開心(近期前事)。前事控制策略就是儘量減少此些可能前事的干擾。

- 行為教導策略:指教導小孩因應問題的能力,對年幼的小孩來說,大多是指語言表達及求助的能力。譬如此例中的哥哥和妹妹都缺少表達自身需求的能力,可以示範教哥哥表達「我吃飽了」、「我不想吃了」,可以教他如何與大人溝通協調;妹妹則需教導表達「我要抱抱」,即使不會口語,也要用適當的動作表示,而非用哭鬧獲得關注及滿足需求。

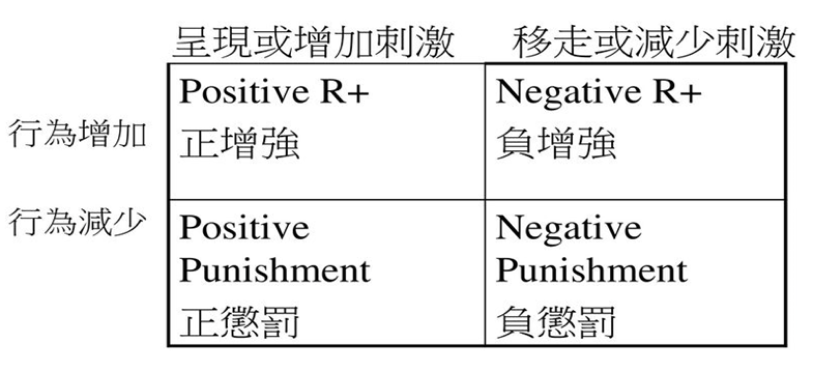

- 後果處理策略:即一般常見的獎勵、處罰概念,明確的分法及用詞如下:

正增強是做出適當行為後,給你喜歡的(如獎品),所以適當行為會增加;負增強是做出適當行為後,拿掉你討厭的(如學校的記過消過),所以適當行為也會增加;正懲罰是做出不適當行為後,給你討厭的(如體罰),所以不適當行為會減少;負懲罰是做出不適當行為後,拿掉你喜歡的(如沒收東西),所以不適當行為也會減少。

一般的後果處理策略比較傾向使用增強,盡量減少用懲罰。此例子中的哥哥可以給予視覺提示(如鬧鐘),乖乖坐到規定的時間後可讓他活動的時間增加(正增強),或是可稍微減少飯量(負增強);妹妹則在她停止哭泣,企圖用語言或動作表達意圖時,立即給予擁抱及稱讚(正增強)。

小孩的行為問題種類繁多,相同的行為問題可能有不同的原因、目的,每個小孩適用的策略也不同,因此行為的觀察與推論相當重要,若能正確找到原因,再使用適當的處理策略,必能大幅減少問題行為的產生。(文:慈惠醫院/心理科/范欣怡)